芝浦工業大学附属の2/1実施 第1回入試レポート

首都圏中学入試の東京・神奈川エリアで初日を迎えた2月1日、理工系教育に強い人気校・芝浦工業大学附属中学校でも第1回入試が行われました。第1回入試の様子をお伝えするとともに、2026年度入試からおよそ10年の時を経て再び実施される教科「論理社会」についても伺いました。〈取材・撮影・文/市村幸妙〉

今年も第一志望者が多く厳しい入試に

首都圏中学入試の東京・神奈川エリアで初日を迎えた2月1日、理工系教育に強い人気校・芝浦工業大学附属中学校でも第1回入試が行われました。

この日の第1回入試は90名の募集定員のところ、男子が342名、女子は104名が出願し、実質倍率3.9倍という厳しい入試となりました。

第1回入試の集合時間は8時30分です。開場は7時30分ですが、最も早く到着した受験生親子は7時10分頃。その後も次々とやってきたため、保護者控室の1つである1階のカフェテリアが待機場所として開放され、開門を待つ親子にその旨のアナウンスがありました。教頭の斎藤貢市先生によるとっさの判断でしたが、こうしたさりげない心遣いからも、同校の人気の理由が垣間見えます。

7時30分になるとカフェテリアの受験生親子も移動を始め、外で行列を作り待っていた受験生たちも校内へ続々と入っていきます。2階までは受験生と保護者は一緒に上がることができますが、3階以上は試験会場のため受験生だけが進むことが許されます。

保護者控室は、2階のホールと教室、先のカフェテリアの3箇所ですが、土曜日だったため両親で来ているご家庭も多かったからか、豊洲という場所柄なのか、外出するご家庭も多かった印象です。

なお同校の最寄り駅は、新交通ゆりかもめ「新豊洲駅」南口から徒歩2分、東京メトロ有楽町線「豊洲駅」6b出口から徒歩7分です。在校生は有楽町線ユーザーが多数派を占めています。

豊洲駅から豊洲市場方面へゆりかもめに沿って進むとほどなく学校に到着しますが、ゲート入り口の横には創立100周年記念事業により保存展示されている蒸気機関車が鎮座しています。鉄道好きでなくてもワクワクとしてしまうこと間違いなしでしょう。

カリキュラムポリシーが見える入試形態

同校の入試で大きな特徴となっているのが、すべての教科の大問1で「聞いて解く問題」が出題されることです。

その出題意図について、広報部長の杉山賢児先生に伺いました。

「本校では、日本語でリスニングできる力こそがまずは重要だと考えています。教育を取り巻く環境も大きく変化し、全体的な情報量が増加しています。授業では板書だけでなく、口頭でも伝えていましたが、次第に口頭だけでの伝達では、情報をキャッチしきれないというケースも出てきたのです。しかし、このキャッチできる力、ポイントは何かを捉える力はトレーニングをすれば身につく力です」

発された言葉を受け止め、咀嚼できる生徒が増えると、学校はどう変わっていくのでしょうか。

「試験でリスニングを取り入れたことで、メモが取れる、集中できるなど、状況は如実に変わってきています。授業や日常生活の中でも、聞き漏らしによる躓きやトラブルが減ったことで、より深く授業に入り込めるようになりました。きちんと話が聞ける生徒が増えたことで、対話やコミュニケーションがしっかりと取れ、教育の質も向上しましたね」と杉山先生。

2026年入試では社会の入試問題が「論理社会」として復活

また2026年度入試より、社会の入試問題が約10年ぶりに復活します。

校長の柴田邦夫先生は「あえて『論理社会』と付けました。いわゆる社会の出題とは差別化し、本校が求める資質が表れています。様々な資料などを見て考えて答える問題になっており、データを客観的に読み解く力が必要です」と話します。

と聞くと、受験生はドキッとしてしまうかもしれませんが、杉山先生はこの「論理社会」について、このように教えてくれました。

「試験時間は20分、配点40点なので、対策してもらえたら平均点を取れる出題です。大切なのは日頃から世の中で起きていることを意識しておくこと。そのことについて、家族や友達、先生との会話でコミュニケーションを図ってほしいと考えています。その上で自分の意見を持ち、人との対話後には反芻してフィードバックすること。さらにデータや数値、グラフなどで肉付けすることで、答えがない問いに対しても自分なりの答えや新たな見解が見つかるのではないでしょうか。

そういった練習を普段からしておくことで、単なる受験対策ではなく人間的に成長できると思うのです」(杉山先生)

「入試問題は最初の授業」といわれます。まさにそのメッセージが投影された出題といえるでしょう。学校ホームページには、すでに2026年度の募集要項と「論理社会」のサンプル問題も公開されているのでご確認ください。

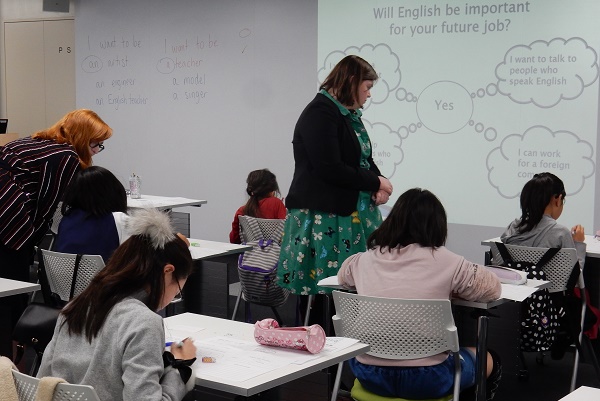

なお、「SHIBAURA探究」と命名された探究学習を行っている同校。多様な業種の企業とのコラボや創造性の高い挑戦に取り組んでいます。これらは、学校公式InstagramやXなどのSNSでも探究をはじめとした、教育活動の様子が発信されているのでぜひご覧ください。

2月2日午後には、「言語・探究」と「英語」という入試が実施されています。この2教科合計で定員15名というより狭き門ながら、「言語・探究」は男子166名、女子64名、「英語」男子29名、女子10名の応募者がありました。

「言語・探究」の女子志望者数が特に増えていることについて、杉山先生は「算数がそこまで得意でないという受験生でも、本校に魅力を感じて志望される結果なのではと考えています」と話します。

2021年に共学校化を果たした同校ですが、受験生のために役立ちたい、学校が大好きという気持ちを持っている在校生の「スクールサポーター」が、入試当日も受験生のサポート役として男女ともに活躍していました。彼らの笑顔からは、いかに学校生活が充実しているかが見えてきます。

この日の受験生たちが入学した暁には、自ら「スクールサポーター」に名乗り出る在校生がますます増えていくことでしょう。

- この記事をシェアする