非認知能力に着目した、2/1相模女子大学中学部のプログラミング入試

相模女子大学中学部では、2月1日(水)午前にプログラミング入試を取材しました。2019年から実施されているプログラミング入試は今年で5年目で、14名が受験しました。テストの点数だけでは測れないその子の本質が問われる入試で、プログラミングの能力だけでなく、受験生自身の課題解決能力とその過程を説明する能力も問われる入試です。〈取材・撮影・文/松本 猛〉

相模女子大学中学部は、小田急線相模大野駅北口を出て徒歩10分の場所にあります。相模女子大学校内の敷地に幼稚部から大学があり、その中に中学部があります。

試験開始までの様子 プログラミング入試の当日の流れ

教室は新型コロナウイルス感染防止対策で換気も十分行われておりました。机の上には、組立済の車型ロボットや、命令をロボットに送信するためのiPad等、試験で使用することになる道具がすでに準備されていました。

集合時間は8時30分でしたが、8時過ぎには入室する受験生もいました。

受験生はとても緊張していましたが、開始時間までの間、在校生から受験生へのメッセージ動画や気持ちの休まるBGMを流れていて、入試前の受験生の気持ちを落ち着かせる配慮もありました。

プログラミング入試の試験開始は8時45分です。試験当日の流れは次のようになります。

① 導入授業(約30分)

② プログラミング実習(70分)

③ 3グループに分かれて、プレゼンテーション(1名約5分)

④ 基礎計算力テスト(20分)

プログラミング入試の導入授業

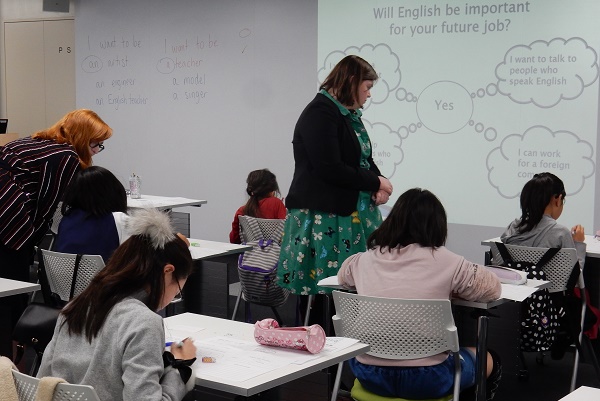

プログラミング入試の最初の時間は、約30分間の導入授業が行われました。

担当の田島先生がiPadとロボットのBluetooth接続の仕方や、車型ロボットの基本操作の説明やアームの動かし方、ターンの方法、距離センサー、色センサーの活用方法など、課題の必要なポイントを、初心者でもわかりやすく丁寧に解説してくださいます。

設定がうまくいかなかったり困っていそうな子がいたら他の先生方がフォローしてくれます。筆記試験のような張りつめた空気はなく、非常にリラックスできる雰囲気です。

試行錯誤と集中力、発想力が試されるプログラミング入試

課題は、車型ロボットを長机の右側角からスタートさせて、その間に板の障害や、ブロックを目標の場所へ移動する等の問題を乗り越えて、左側角のゴールまでロボットを移動させるというものですが、そう簡単にはプログラムを作成することができません。誤ったプログラムを組み移動距離が長すぎるとロボットが床に落ちてしまいます。色センサーや距離センサーを使い、試行錯誤を繰り返しながら、課題を達成するための集中力と発想力が試される入試です。あきらめない忍耐や根気も必要です。

課題を達成するために必要であれば、テープを追加で貼ったり、メジャーを使うことも可能です。

プレゼンテーション、基礎計算力テスト

プログラミングが終了後、1グループ4〜5名、3グループに分かれて、プレゼンテーションが行われました。プレゼンテーションを待っている受験生は基礎計算力テストを別室で受けていました。

プレゼンテーションは実際に自分で作ったプログラミングの過程をみんなの前で発表するというものです。課題を達成するために「どのような意図でプログラムを作成したか」「工夫したところ」「難しかったところ」、「自分のプログラムの自己採点」などを発表しました。

評価基準はアドミッションポリシーに基づくルーブリック評価

入試終了後に導入授業担当の田島先生に話を伺うことができました。

プログラミング入試ではテストの点数ではなく、個人の「非認知能力」に焦点を当てた入試となっています。今回の入試では課題を最後まで達成することができない受験生もいましたが、達成すれば合格ということではありません。評価基準は、学校が求める生徒像(アドミッションポリシー)を突き詰めて練られたルーブリックに基づいて判断されます。試験監督の先生方は「課題を理解する力」、「試行錯誤して問題を解決する力」「自分で考える力」などを見ているそうです。また、プレゼンテーションについては「人に伝える力」を評価基準にしているとのことです。

相模女子大学中学部では、入学後、プログラミング授業も行われていますが、実際はプログラマーを養成するというよりは、「非認知能力」に焦点をあてて、生徒一人一人が自分で問題に解決できる力を養成する授業をしているそうです。実際、プログラミング入試で入学した生徒たちはクラスの中でも存在感を発揮し、探究活動などでも活躍しているそうです。今後も相模女子のプログラミング入試には注目していきたいと思います。

プログラム入試の体験会を年数回実施しているそうですが、どのような入試かというのが体験できるようになっています。興味のある方はぜひ体験会に参加してみてください。

- この記事をシェアする