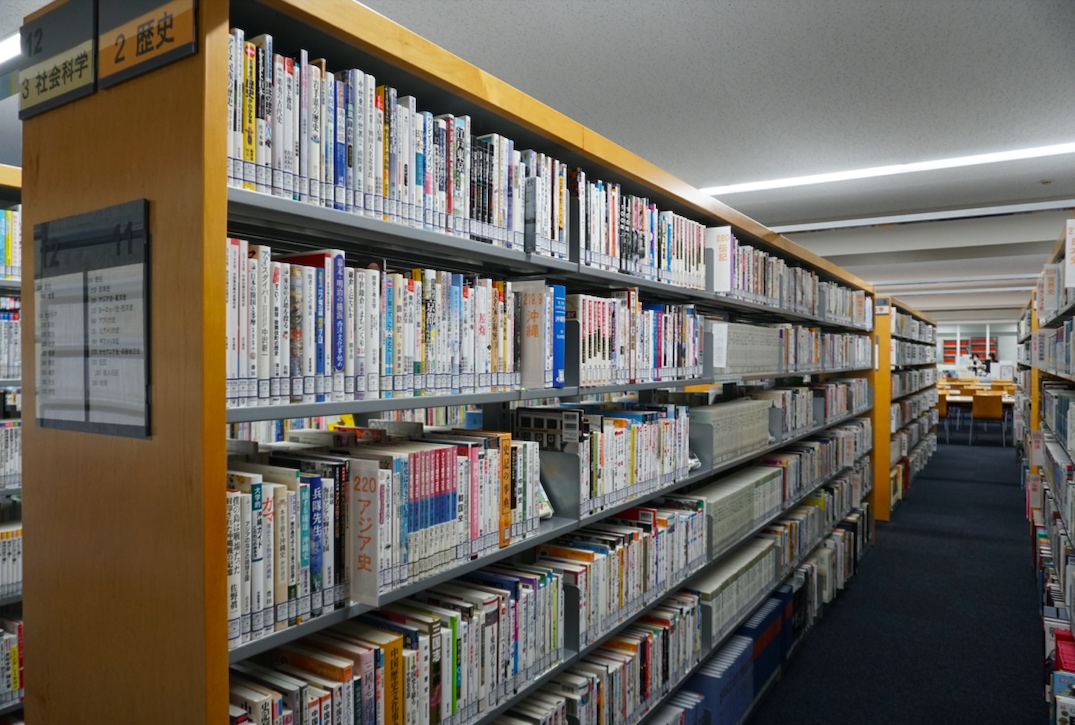

LOVELY LIBRARY 第21回·東京都市大学付属の図書館《特別編》

情報誌『shuTOMO』2025年4月13日号でご紹介した東京都市大学付属中学校・高等学校の「LOVELY LIBRARY」取材時に先生方に伺ったお話を、特別編としてWebでお伝えします。〈取材・撮影・文/ブランニュー・金子裕美〉

作品の理解が深まる「文学散歩」

--日本の文学史と文豪の作品を関連づけた展示も目を引きます。始めた意図をお話しいただけますか。

田中先生 文庫本を展示し、手に取らせたいという思いから始めました。僕は国語(現代文)の教員なので、どこかへ出かける時に、ここはあの作品に描かれているあの場所に近いな、と思うと足を延ばしたくなるんですね。アニメではいわゆる「聖地巡礼」が流行っていますが、小説がアニメと少し違うのは、絵で描かれているわけではないので、そこがその場所であるということがわかりづらいということです。明治の文豪の作品などは、街が当時と様変わりしており、文学碑などもなくて、見つからないこともあります。あるいは、地名は合っているけれど風景は架空だった、ということもありますが、それも含めて面白いのです。

--今までで一番良かったところはどこですか。

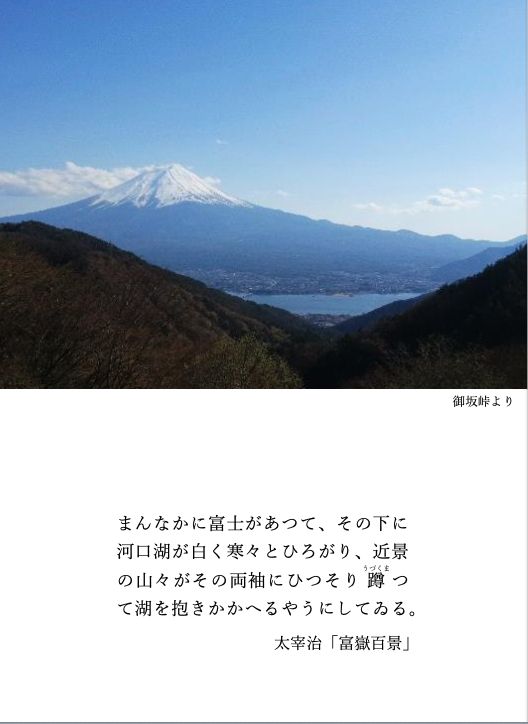

田中先生 太宰治の「富嶽百景」ですかね。作中、御坂峠から見た富士を「風呂屋のペンキ画だ」と評する場面が出てくるのですが、ここの風景描写がもう見たままなんです。あらためて太宰の筆力に感心するとともに、ここで恥ずかしく感じる主人公の気持ちにも納得しました。僕はカメラが趣味なので、文学作品にゆかりのある地を訪れた際には、作品のイメージに近い写真を撮れたらいいなと思ってチャレンジしています。

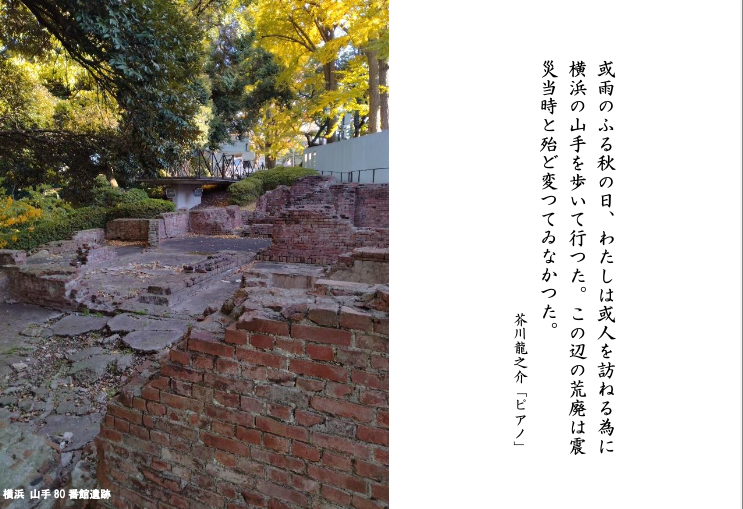

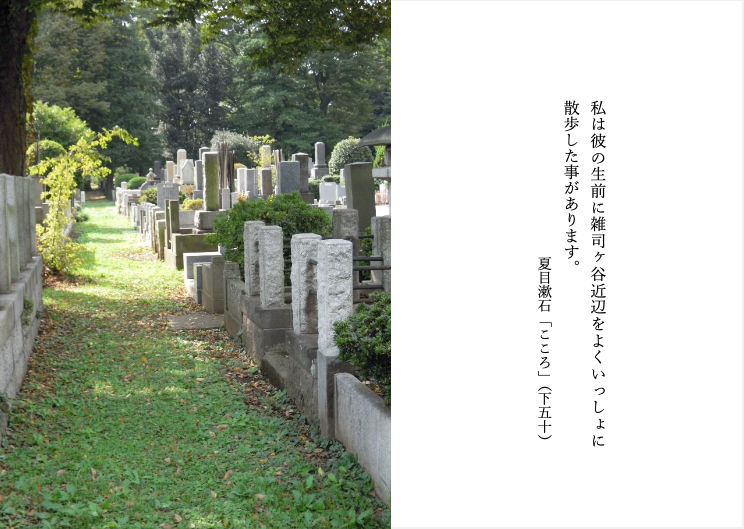

たとえば、(夏目)漱石の「こころ」で非常に重要な役割をもつ「雑司ヶ谷の墓地」は、角度によっては後ろのビルなどが映り込みます。どこを切り取れば「こころ」と同じ時代のイメージで撮れるのかを考えながら歩き回って撮りました。芥川龍之介の「ピアノ」という小説には、関東大震災後の横浜山手の様子が描かれています。僕は横浜にある中高に通っていたので、山手に震災遺構があることを知っていました。小説を読み返していて、秋にあそこに行けばイメージに合う写真が撮れるかもしれない、と思い、その時期にアングルを工夫しながら撮りました。図書館では、写真とリンクする文章を作品から引用して絵ハガキを作り、本と一緒に展示しています。

--このハガキは先生の手作りなんですね!

田中先生 作品から文章を引用するため、著作権切れの作品ばかりですが……。本を展示するだけでなく、文学史とも関連づけて、生徒に目を向けてもらうきっかけになればいいという思いでやっています。大学入試では評論の問題でも、重要な文学作品は当然読んでいるものという前提で出題されます。たとえば梶井基次郎の「檸檬」ですとか。ですから、受験勉強としても作品そのものを読んでおいてほしいんですよね。せっかく文学史の知識を覚えるのですから、その知識を生かして読めば、読書がもっとゆたかになると思います。

実は2023年度に「こころ」を学習した高2を対象に、その舞台を訪れるツアーを企画し、参加者を募集したところ、10名ぐらいの生徒が参加してくれました。文系志望の生徒ばかりでなく、理系志望の生徒もいて、純粋に本物を見たいという興味をもってくれたことが嬉しかったです。同じく漱石の「三四郎」には、「丘の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、向こう側が高い崖の木立で……」というような表現が出てきます。それはどういう位置関係なのか。曖昧にとらえていたことが、その場に行ってみるとよくわかります。三四郎池は相当大きくて、向こう側は急な斜面になっている。池のほとりで人が歩いている姿を見ると、こういう見え方なんだなということが……。それは作品の理解の一助になるので、実施してよかったと思っています。(文学散歩の写真:学校提供)

課題図書のおかげで読書が習慣づいた

--読書が習慣づいたのはいつ頃ですか。

田中先生 僕は小学生の頃から本をよく読んでいたほうだと思います。ただ、中学生が読むのに適した本が世の中には少ないというか、少し中途半端なんです。今もそうですが、「ハリー・ポッター」などを読んだ子が、次に手を伸ばしたくなる作品が意外と少なく、高校生や大人向けでやさしめの本に飛躍することが必要になります。

僕が読書を続けられたのは、中学生の時に、毎月1冊、学校から文庫の課題図書が出ていたことが大きかったように思います。小学生の頃は大人の本だと思い込み、近づくことがなかった書店の文庫コーナーに行き、課題の本だけでなく、次から次へと手を伸ばして読むようになりました。そのうち新書も課題に入ってきて、中学生でも読めそうなものを手あたり次第に読んでいきました。学校が遠かったので、通学の電車の中で本を読むことが習慣になりました。

--読書好きが高じて、国語の先生になったのですか。

田中先生 僕は中学受験をして、いわゆる進学校に入ったのですが、全然ついていけなくて。 当時は先生のせいにしていたんです。こんな授業じゃわからないよって。でも、本を読んでいたので国語だけはできたんですね。自分だったらどういう風に教えるかな。こういう教え方ができるんじゃないかな、と考えるようになったことが、教職に興味をもったきっかけです。大学で教員免許を取得しましたが、バブルの真っ只中でした。両親の勧めもあって一般企業に就職し、3年ほど勤めましたが、やっぱり違うなと思い、もともと志望していた教員をやろうと思って受け直しました。

--やりがいを求めて転職したのですね。そこで学校改革に直面し、「むさこう」(理系の大学付属校)から「トシコー」(全方位の進学校)へ、学校が変わる中で、高1が取り組む「中期修了論文」の担当者になり、必要に駆られて司書教諭の資格を取得して、図書館を整備してきたというお話は興味深かったです。※詳細は本誌の記事を参照

田中先生 中1から高1あたりの授業を担当した時は、自分の体験を生かし、月一で課題図書を出しています。感想文を求めると(読書が苦手な子は)もっと嫌になってしまうので、「試験の中であらすじを聞くよ」などと言って、背中を押しています。

子どもが自ら本に手を伸ばしたくなる環境づくりを

--図書館の運営を担うスタッフのお二人にも、本に親しむ方法を教えていただきたいのですが。

野本さん 自分のことは昔すぎて思い出せないのですが(笑)。娘とは読んだ本の情報交換をしています。

--娘さんも読書が好きなんですね。

野本さん 私は仕事柄、本をよく読みます。家でも本を読むことが多いので、娘はその影響を受けたのだと思います。実は、息子(第一子)に本を好きになってほしくて、たくさん絵本を買って読んであげたのですが、息子は本に興味をもちませんでした。その本が、娘にとっては読みたい本を自分で取り出せる、良い環境になったのではないかと思います。図書館にもよく行きました。

小林さん 私は親が社会科の先生だったこともあって、家にはたくさん本がありました。漫画で読む歴史とか、画集とか。そういうものも含めてすごく本があったので、最初は文字を読むより、ビジュアルが楽しくて、本をパラパラとめくっていました。子どもの頃から、小説などをじっくり読むよりも、情報源としての読書に面白さを感じていたので、知りたいことを知るために本を読むことが多かったような気がします。

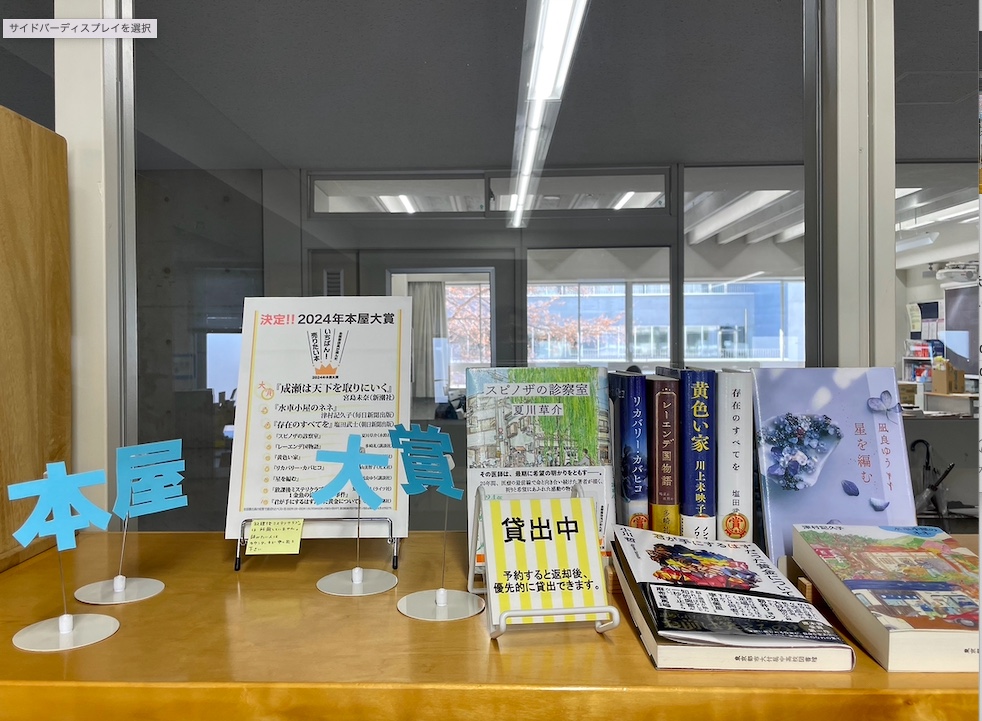

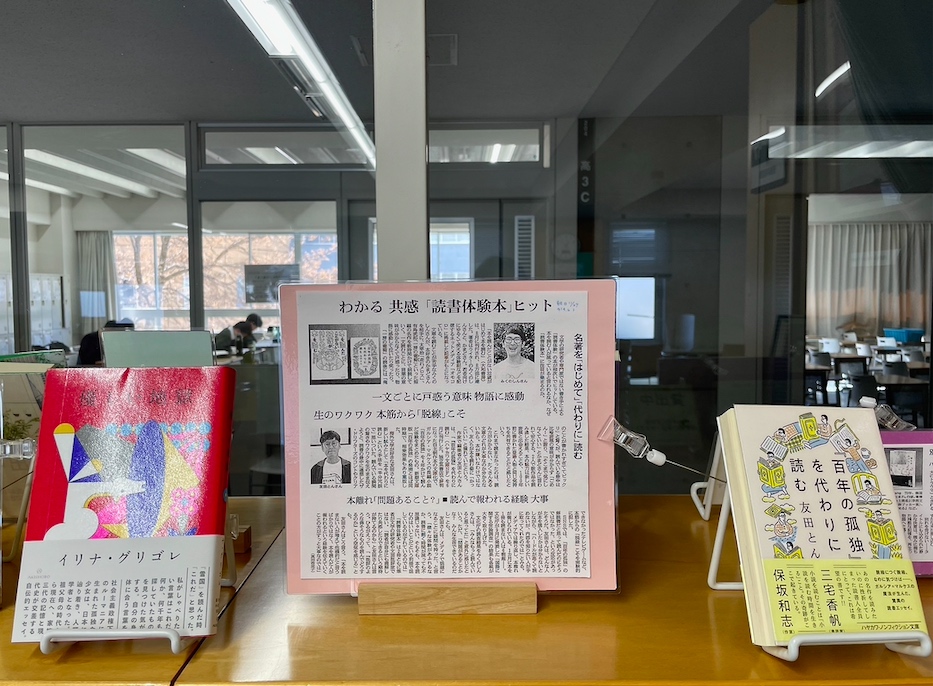

司書の資格は学芸員の仕事をしながら取りました。情報を収集する、調べる、整理する、管理するなど、司書ならではの業務はとても面白いです。著者の情報や参考文献などをたどっていくと、どんどん世界が広がっていくじゃないですか。そういう体験を生徒さんにもしてもらいたいので、新聞に掲載されている書評などで人が勧めている本や、本のデザイン、あるいは帯などに面白みのある本など、(本の内容とは)別の観点に目を向けて、展示を作るようにしています。私のようなタイプの生徒さんにも、本との接点を作ってあげられたらいいな、という思いで取り組んでいます。

進学校に変わっても、「トシコー」の生徒たちは、自分の興味関心を大切に、のびのびと学校生活を楽しんでいるように見えます。「公正・自由・自治」という建学の精神に基づき、先生方が「生徒に寄り添う」という姿勢を大切に接していることが大きいのでしょう。その考え方は図書館の運営を行う外部スタッフの皆さんにも浸透しています。同校を訪れた際には、ぜひ図書館をのぞいて、その雰囲気を感じてください。

- この記事をシェアする