「もっとやりたかった!」─横浜創英中学校 学びの芽を育む新しい入試の形

教育改革を進めている横浜創英中学校では、一昨年から中学入試に新タイプの試験を導入しています。それが「コンピテンシー入試」です。本年度は2月3日にグループワーク入試とプレゼンテーション入試が行われました。受験生が「もっとやりたかった!」思わず口にする入試とは?その様子をレポートいたします。(取材・撮影/北岡優希)

「創英9つのスキル」が示す未来の教育

首都圏の私立中学校では、従来の2科・4科による学力試験だけでは見えにくい、多様な資質や可能性を評価する「新タイプ入試」を導入する動きが広がっています。

横浜創英中学高等学校も、新タイプ入試の一つであるコンピテンシー入試を導入し、3年目を迎えました。

学校ホームページにて、横浜創英中学校は、「3つのコンピテンシー『自律・対話・創造』を会得するために、本校では、卒業までに生徒に身につけてもらいたい具体的な力として「創英9つのスキル」をあげています」と記載しております。9つのスキルとは以下のものになります。

1)目標を実現するため、見通しをもって計画的に実行する(セルフマネジメント:PDCA, AAR等)

2)自分の思考や行動を適切に理解し、調整・工夫する(メタ認知)

3)自分の感情と言動をコントロールする(セルフコントロール)

4)相手の立場を理解し、考え方の違いを尊重する(エンパシー)

5)対話を通じて共通の目的を見つけ出す(パブリックリレーションズ)

6)共通の目的を実現するために他者と協働する(コラボレーション)

7)問いや仮説を立て、科学的に問題を解決する(サイエンスリテラシー)

8)本質を見極めるために、自分や他者の考えを吟味する(クリティカルシンキング)

9)信頼できる情報を集めて吟味し、適切に活用する(情報リテラシー)

横浜創英では、プレゼンテーション入試とグループワーク入試の2種類を実施し、それぞれ異なる行動特性を見ているそうです。どちらとも、小学校の成績やペーパーテストによる学力は問いません。では、当日の様子とあわせて、どんな観点で評価されるのかご紹介します。

プレゼンテーション入試― 自分の強みを発見し、表現する入試

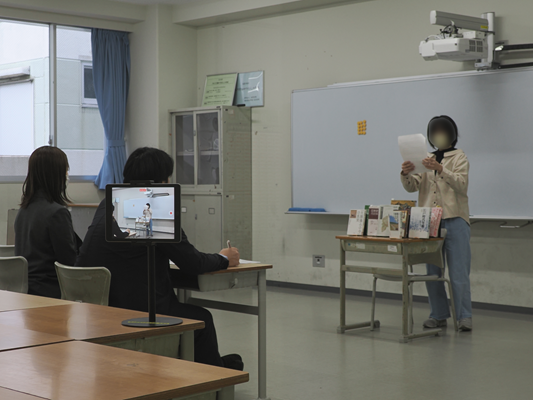

プレゼンテーション入試は、受験生一人に対して試験官が二人つき、与えられた5分間で「これまで続けてきたことや得意な分野」と「それを入学後にどう活かしていきたいか」を発表してもらいます。使用できる道具に制限はなく、一人で持ち込める作品・資料・パソコン・楽器などを自由に活用できるのが特徴です。

取材当日、実際に目にしたのは、長年取り組んできた空手の大会実績を道着姿で堂々とアピールする受験生、愛読してきた歴史書をまとめて紹介する受験生、フラダンスを披露して自分の特技を伝える受験生など、多彩な発表スタイルでした。試験官の先生方は、発表中にうなずきながら真剣に聞き入り、「なぜ横浜創英を選んだのか」「入学後に具体的にどんなことに取り組みたいのか」といった質問を投げかけていました。入試でありながらも、普段の授業や対話の中で横浜創英の先生方がどのように生徒と向き合っているのかが伝わる場面でした。

「これまでの経験を語るだけだから簡単そう」と思われがちですが、実際には「学校でどのようなことを成し遂げたいのか」をきちんと整理しなければ、その思いが十分に伝わりにくいようです。さらに、このテーマそのものが“自分の志望動機や興味関心を振り返る”作業にもつながるため、「何が好きなのか」から始まり、「なぜ中学受験を決断したのか」「どうしてこの学校なのか」といった問いに向き合うことで、「どんな自分になりたいか」を具体的に描いていくきっかけになっていると感じました。その過程で、横浜創英が育てようとするコンピテンシーの芽が、自分自身の軸として根付き、成長していく道筋を描くことが、受験生に求められているのかもしれません。

また、短い時間で自分の取り組みをわかりやすく伝える力は、将来どのような進路に進んでも大切になるでしょう。こうした入試を経験することで、プレゼンテーションスキルや論理的な思考力を磨ける点は、受験生にとっても大きな財産になりそうです。そして何より、受験を通じて横浜創英の教育に触れることで、「どんな自分になりたいのか」を深く考え、自らの成長を実感する機会にもなっているのです。

入試を通じて成長し、新たな学びへの意欲を高める——この経験は、受験生にとって大きな財産となり、今後の学びの姿勢にもつながっていくでしょう。

グループワーク入試― 自分を活かし相手を尊重する力を試す入試

一方、グループワーク入試は、与えられた社会課題を示すデータを読み取ったうえで、「課題解決のために何ができるのか」をグループで考え、発表します。

会場となる同校のグリーンホールに朝8時頃到着すると、すでに4~5人で1組になるようレイアウトされた席で、受験生たちが待機していました。初対面同士でも和やかに会話をしたり、とてもリラックスした雰囲気でした。中には、一人で心細そうにしている受験生を見つけて「一緒に座ろう」と声をかける姿も見受けられました。このように相手の立場に立って(エンパシー)、多様性を受け入れる力(コラボレーション)を重視するのがグループワーク入試です。

時間になると司会の先生から試験の流れについて説明があり、本番がスタートします。まずはチームビルディングとして、お題に対して連想する言葉を書き出し、グループ内で答えが一致したチームが勝ちになるゲームを行い、チームワークを高めていました。

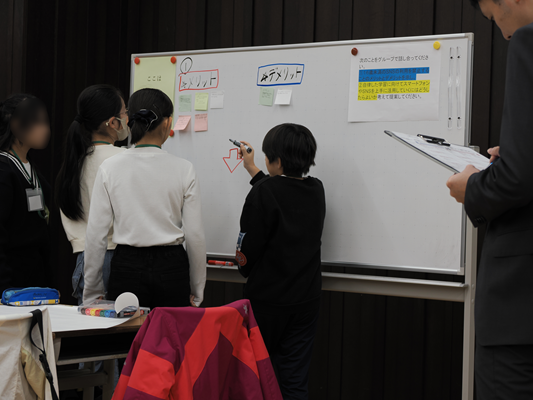

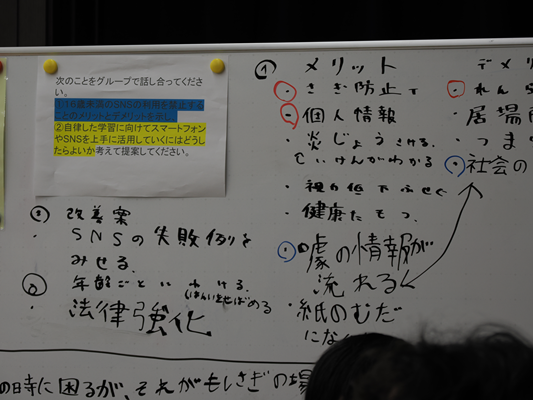

そして、いよいよ本題に入ります。本年度のグループワーク入試では、「16歳未満のSNSの利用を禁止することのメリットとデメリットを示し、自律した学習に向けてスマートフォンやSNSを上手に活用していくにはどうしたらよいかを考えて提案してください」ということでした。

資料をもとに40分間ディスカッションし、その後5分で結果をプレゼンするという流れです。真ん中のテーブルにはホワイトボードや模造紙、ポストイットが用意され、サインペン、紐、折り紙、のりなども自由に使えるようになっていました。

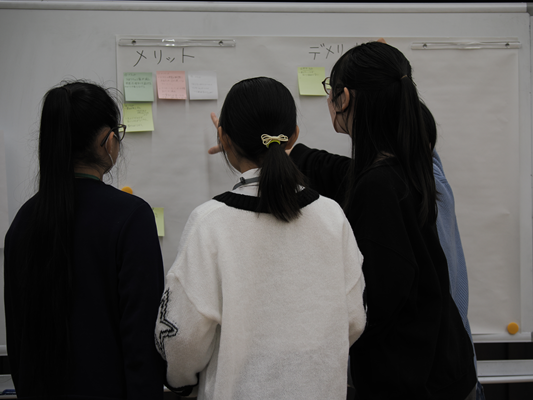

受験生たちは「どう進めるか」を話し合い、ホワイトボードに資料を貼って立ち上がりながら議論するグループもあれば、まずポストイットにそれぞれの意見を書き出してからまとめるグループもあり、ワークショップ慣れしている様子がうかがえました。

どのグループも、今日初めて顔を合わせた人たちとは思えませんでした。仲の良いクラスメイト同士のように、話し合い、役割を決め、書き出したものに対して自分の意見を述べ合っています。もちろんそういうことが得意な子たちが集まっているのだとは思いますが、それだけではなく、安心してコミュニケーションができる雰囲気づくりをしている学校と先生方の努力の賜物だと思います。

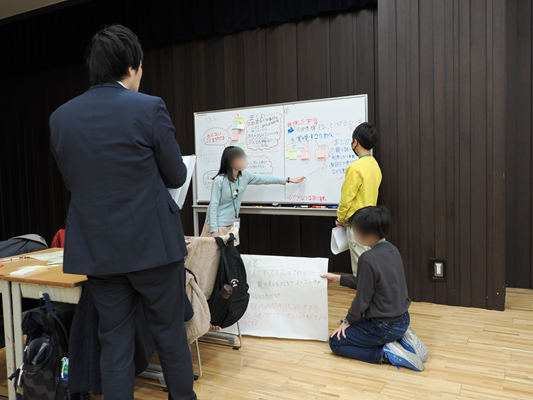

議論の様子は、各チームに1人ずつの試験官と、会場全体を見守る試験官がチェックしています。とはいえ、試験官といっても、入試特有の緊張感はなく、どの先生も笑顔で、「受験生のいいところを少しでも引き出そう」といった姿勢が伝わってきます。入試というより、まるで横浜創英の授業を見学しているようで、先生方の多様性を受け入れる感度の高さが感じられました。ディスカッションが終わると、各チームが5分以内でプレゼンを行い、試験官からの質問に答えて試験は終了となりました。

学力だけでは測れない未来の可能性——広がる非認知能力重視の入...

プレゼンテーションとグループワークという2種類の入試は一見違うように見えますが、どちらもペーパテストで測る学力は一切問わず、記事冒頭に挙げたコンピテンシーを測っているとのことです。結果がどうであれ、入試に向けて準備したことや取り組んだ経験は、子どもたちの未来に大きく役立つでしょう。

横浜創英中学高等学校は学校改革の最上位目標として、「個人としての主体性と社会の一員としての当事者意識を持ち、『自ら考え、行動できる人材の育成』を行っていくこと」を掲げています。今後も同校では、知識面だけでなく、社会で生き抜くために必要とされる資質や行動力を評価する方法を拡充していく予定だそうです。こうした動きは、受験生や保護者にとって新鮮に映ると同時に、「中学受験は学力テストだけではない」というメッセージを強く発信するものと言えるでしょう。

試験が終了し、解散が告げられると、子どもたちの口からは「楽しかった〜」「もっとやりたかった!」といった声が次々に漏れていました。「緊張したけど、みんなの意見が面白かった」と話す姿も見られ、入試であっても学びの種を見つけたことの証でしょう。グループワークを経験することで、試験の枠を超え、子どもたち自身が自分の強みや足りない部分を改めて認識する機会にもなっているようです。

このように「人間力」を育み、評価する取り組みは、ますます重要性を増していくと考えられます。今後も、学力テストだけでは測りきれない“非認知能力”を重視する入試が広がっていくかもしれません。

- この記事をシェアする