多様な入試で広がる可能性——学校法人宝仙学園 順天堂大学系属理数インター中学校の挑戦

順天堂大学系属理数インター中学校 は、多彩な入試制度 を採用し、幅広いバックグラウンドを持つ生徒が集う場を提供。全国的にも注目される豊富な入試方式 は、受験生の適性や得意分野に応じた選択肢を用意し、個々の能力を最大限に活かせる仕組みになっています。

2月1日午後には、その多彩な入試が実施されました。本記事では、その詳細をお伝えします。(取材・撮影/北岡優希)

日本一多様な入試方式——自分に合った入試が見つかる

順天堂大学系属理数インター中学校では、一般的な学力試験だけでなく、多様な能力を評価する入試方式を採用しています。具体的には、「2科・4科試験」「新4科特別総合入試」「適性検査型入試」といった一般的な筆記試験型の入試に加え、「リベラルアーツ入試」「AAA(世界標準)入試」「グローバル入試」「読書プレゼン入試」「オピニオン入試」といったプレゼンテーション型の入試も実施されています。

さらに、アクティブラーニング(AL)型の入試「理数インター」では、受験生がグループワークやディスカッションを通じて、自らの考えを深め、論理的思考力や協働力を発揮する機会が提供されます。こうした多様な試験方式の存在により、受験生は自分の強みを生かせる形で試験に臨むことができ、学校側も多様な才能を持つ生徒を迎え入れることができます。

「読書プレゼン入試」や「オピニオン入試」なども、単に知識量を試すのではなく、考える力や表現する力を評価することを目的としており、これからの時代に必要とされるスキルを育む教育方針と一致しています。このような多彩な入試制度を整えることで、受験生それぞれに合った最適な入試方法が見つかるのです。

入試当日の様子——受験生のための快適な環境

2025年2月1日の午後、試験当日は穏やかな気候のなかで試験が実施されました。この日の入試では、多彩な試験方式が行われました。

受験生の集合時間は13時50分から14時30分までとされており、午後からの試験に備えて、午前の試験を終えた受験生のために学校側は控室を開放。受験生たちは、暖房の効いた快適な校内で昼食をとったり、試験前の準備を整えたりしながら、リラックスした状態で午後の試験に臨むことができました。

試験会場となる体育館では、各入試区分ごとにスペースが分けられ、受験生がスムーズに試験会場へ移動できるよう、在校生スタッフが案内を担当。受験生たちは、自分の受験する試験のブロックへと誘導され、安心した様子で試験に向けた準備を進めていました。

また、受験生の家族のために広く確保された保護者用スペースでは、試験の間、落ち着いて待機できるよう工夫がなされていました。多くの保護者が、わが子の試験を見守るような気持ちで静かに過ごしており、学校側の配慮が行き届いた環境の中で、安心して試験の終了を待つことができるようになっていました。

順天堂大学系属理数インター中学校が実施する多様な入試方式は、単なる知識の評価ではなく、受験生一人ひとりの個性や得意分野を生かせる仕組みとして機能しています。試験当日の運営にも細やかな配慮が行き届き、受験生がリラックスして実力を発揮できる環境が整えられていました。

受験生とその家族に向けた温かなメッセージ

試験が始まる前に、富士晴英校長と在校生が登壇し、受験生の保護者に向けたメッセージを届ける時間が設けられました。この場では、受験生を送り出す保護者に向けて、どのような言葉をかけるのが良いのかについて、実際に在校生の経験を交えながら考えるというユニークな対話が行われました。

まず、富士校長は在校生に対して、「試験が終わった後、親にどんな言葉をかけられたら嬉しかった?逆に、言われたくなかった言葉は?」という問いを投げかけました。これに対し、4人の在校生がそれぞれ自分の経験を振り返りながら、率直な気持ちを語りました。

彼らの話から共通していたのは、「試験の出来や点数についてすぐに聞かれるよりも、『お疲れ様!』とシンプルに声をかけてもらえたことが何よりも嬉しかった」という意見でした。受験を終えたばかりのタイミングでは、結果よりもまずは頑張ったことを労ってもらうことが励みになることが、在校生たちの言葉から自然と伝わってきました。

驚くべきことに、このやり取りはリハーサルなしで行われたにも関わらず、在校生たちは堂々と自分の言葉で率直な気持ちを伝え、会場にいる保護者たちも彼らの話に静かに耳を傾けていました。彼らの明るく温かい語り口に、会場全体は和やかな雰囲気に包まれ、受験生を支える家族にとっても心に残る時間となったのではないでしょうか。

富士校長が語る「理想の中学生・高校生像」

続いて、富士校長は、順天堂大学系属理数インターが掲げる「理想の中学生・高校生像」について語りました。同校では、単に学力を伸ばすだけでなく、生徒一人ひとりが主体的に考え、積極的に学びに取り組む姿勢を大切にしています。

富士校長は、「本校では、生徒が単なる知識の習得にとどまらず、知的好奇心を持ち続け、自らの考えを深めていくことが何よりも重要です」と語り、生徒たちが自ら問いを立て、それに向かって探究し続けることの大切さを強調しました。また、「他者と協力しながら学ぶことも欠かせません。私たちは、生徒同士が互いに刺激を与え合いながら成長していく環境を提供したいと考えています」と述べ、学びを通じたコミュニケーションの重要性についても言及しました。

このように、順天堂大学系属理数インターでは、学びを単なる試験のためのものではなく、生涯にわたって活かせる力として育むことを目指しています。そのため、受験生にとっても、この学校がどのような価値観を持ち、どのような生徒を育てようとしているのかを知る貴重な機会となりました。

多彩な試験形式で試される思考力と表現力

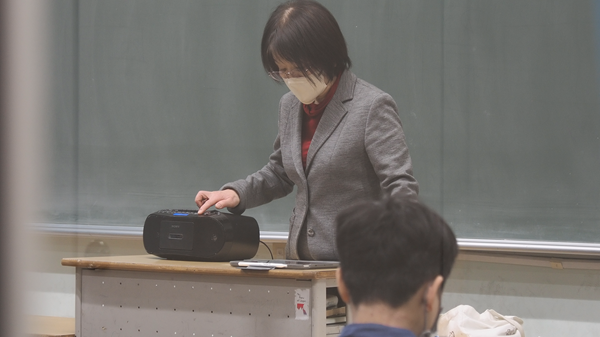

順天堂大学系属理数インターの入試には、プレゼンテーション型やアクティブラーニング(AL)型の入試が用意されており、受験生たちは一般的な筆記試験とは異なる形式で自分の能力を発揮する機会を得ます。その中でまず行われたのが、「日本語リスニング」の試験です。

この試験では、試験時間45分のうち、開始直後と中盤に2〜3分程度の音声を聞き、その内容をもとに出題された問題に答えていきます。受験生はメモを取ることが許可されており、情報を整理しながら正しく理解する力が試されます。単に聞き取るだけでなく、話の意図を的確に把握し、論理的に考えて解答することが求められるため、集中力と分析力が必要な試験となっています。

事前準備を活かすプレゼンテーション型入試

日本語リスニング試験が終わると、プレゼンテーション型の入試が実施されました。対象となるのは「リベラルアーツ入試」「AAA(世界標準)入試」「グローバル入試」「読書プレゼン入試」「オピニオン入試」など。これらの試験では、事前に準備してきたプレゼンテーションを5分間行い、その後15分間の質疑応答が行われます。

試験会場では、受験生たちが真剣な表情で発表を行う様子が見られました。彼らは緊張しながらも、準備してきた内容をしっかりと伝えようとする姿勢が印象的で、質疑応答では自分の意見を的確に述べようとする姿勢が光っていました。それぞれの受験生が自らの考えを表現し、面接官の質問に対応することで、単なる知識の暗記ではなく、思考力や発信力が問われる試験となっていました。

アクティブラーニング型入試「理数インター」の挑戦

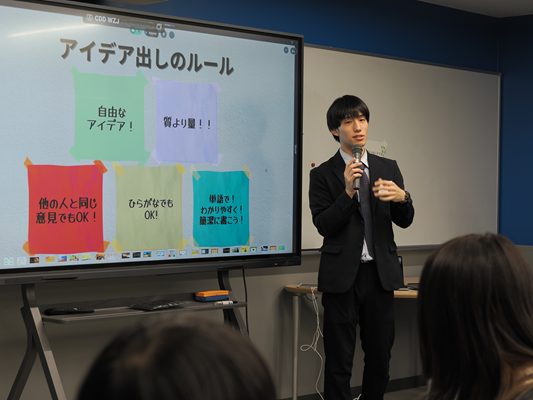

一方、アクティブラーニング型の入試「理数インター」では、受験生がグループ活動を通して課題を解決する力を試されます。この試験はコラボレーション(協働学習)・プレゼンテーション(表現力)・ラーニング(学び方)という3つの観点を重視し、90分間にわたるグループワークが実施されました。日本語リスニング試験の後、すぐにこの試験が始まり、受験生たちは初めて顔を合わせるメンバーと協力しながら課題に取り組むことになります。

試験の最初に行われたのは「アイスブレイク」。この活動では、受験生同士が初対面の壁を取り払い、コミュニケーションを活性化させることを目的としています。各グループでは自己紹介や簡単なゲームが行われ、ぎこちなかった空気が次第に和らぎ、受験生同士が笑顔で会話を交わす姿が見られました。わずか数分でチームの一体感が生まれ、緊張していた受験生たちもすぐに打ち解け、協力し合う雰囲気が整いました。

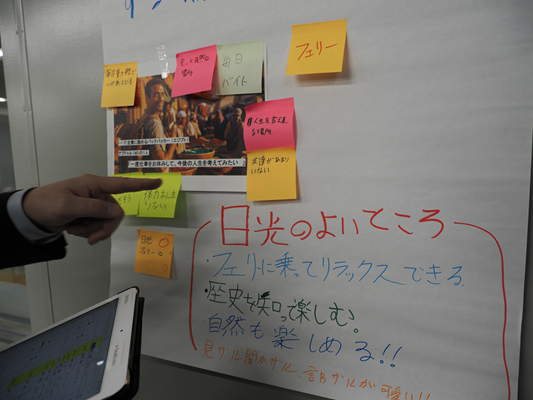

「おすすめの日本の旅行先」——創造力を試される課題

続いて、試験のメインテーマが発表されました。それは「日本の良いところを外国人家族にプレゼンする」というもの。ここでは、各グループが限られた条件のもとで日本のおすすめの旅行先を考え、それを説得力のある形でプレゼンテーションすることが求められました。テーマの発表と同時に、受験生たちには詳細な説明が行われ、どのような制約のもとでプランを考えるべきかが伝えられました。

いよいよグループワークが開始。受験生たちは、iPadや地図帳、渡されたQRコードを活用しながら情報を収集し、最適な旅行プランを模索していきます。地理的な制約、移動時間、費用、宿泊施設の選択など、考慮すべきポイントが多く、それぞれのアイデアを出し合いながら議論が進められました。

試験官も適宜サポートに入り、受験生たちの議論を促進。個々の意見を尊重しつつ、チーム全体として納得のいくプランを作成するための試行錯誤が続きました。時間が経つにつれ、各グループの議論はより具体的なものになり、徐々にアイデアが形になっていきます。

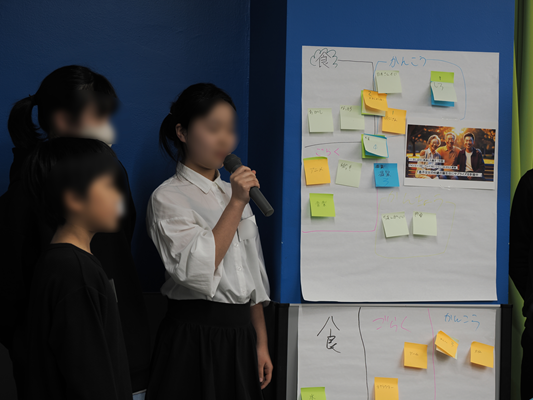

プレゼンテーションの準備と発表——協力の成果を披露

アイデアが固まってきたところで、グループごとにプレゼンテーションの準備が始まりました。事前に提示されていた発表に入れるべき項目を意識しながら、スライドやポスターを作成し、役割分担を決めていきます。チーム全員が自分の役割を理解し、協力しながら発表の内容をブラッシュアップしていきました。

そして、いよいよプレゼンテーションの時間。受験生たちは、各グループが考え抜いた旅行プランを堂々と発表しました。ポスターを使いながら説明し、全員が自分の役割をしっかり果たしていました。発表が終わると、会場には自然と拍手が沸き起こり、お互いの健闘を称え合う姿が見られました。

まとめ——学びの楽しさを体感する試験

順天堂大学系属理数インターの入試では、知識だけでなく、思考力・協働力・表現力といった「これからの時代に必要な力」が試されます。プレゼンテーション型の入試では、受験生一人ひとりが自らの考えを明確に伝えることの大切さを実感し、アクティブラーニング型の「理数インター入試」では、チームで協力しながら課題を解決する過程を経験しました。

受験生たちにとって、この試験は単なる「合格を目指す場」ではなく、自分自身の力を試し、学びの楽しさを体感する貴重な機会となったに違いありません。

このような取り組みのもとで集まる生徒たちは、それぞれ異なる強みや興味を持ち、お互いに学び合いながら成長していきます。まさに、「知的で開放的な広場」を目指す同校の教育理念が、入試の段階から実現されていることを実感できる一日でした。

- この記事をシェアする