かえつ有明中学校(東京・共学校)「アクティブラーニング思考力特待入試」25年入試レポート

かえつ有明中学校では、2025年2月3日午後に「アクティブラーニング思考力特待入試」を実施しました。定員10名のところ82名が出願。71名が受験という激戦となりました。<取材/ミライクリエ菅原祐二>

アクティブラーニング思考力特待入試とは

かえつ有明中学校のアクティブラーニング思考力特待入試(以下、AL入試)は、従来の2科4科入試では測れない力をもった受験生を受け入れたいというねらいで設計されています。2016年に初めて実施され、日本の中学入試においてパフォーマンス評価の手法が取り入れられた先駆けとなりました。

あたたかさを感じるかえつ有明中学校

2025年2月3日午後、AL入試が実施されました。集合時間の約1時間前に受付開始です。学校入口の階段から受付場所である体育館に向かう途中、校長の小島貴子先生をはじめ、教員の方々が元気な挨拶で受験生を迎えました。また、同日午前に他校で受験を終えた受験生のために、食事会場も設けられており、かえつ有明中学校のあたたかい雰囲気が感じられました。

アクティブラーニングのための理想的な環境づくり

AL入試の会場は1階のカフェテリアです。会場には、円形にセットされた机と椅子の横に可動式のホワイトボードが置かれ、さらに舞台が4か所設置されていました。

1時間前にはAL入試を担当する先生による打ち合わせが始まりました。実際に何人受験するかがわからないなか、臨機応変な対応が求められます。受験人数を想定した段取りや細かい流れ、役割について、入念に最終確認が行われていました。

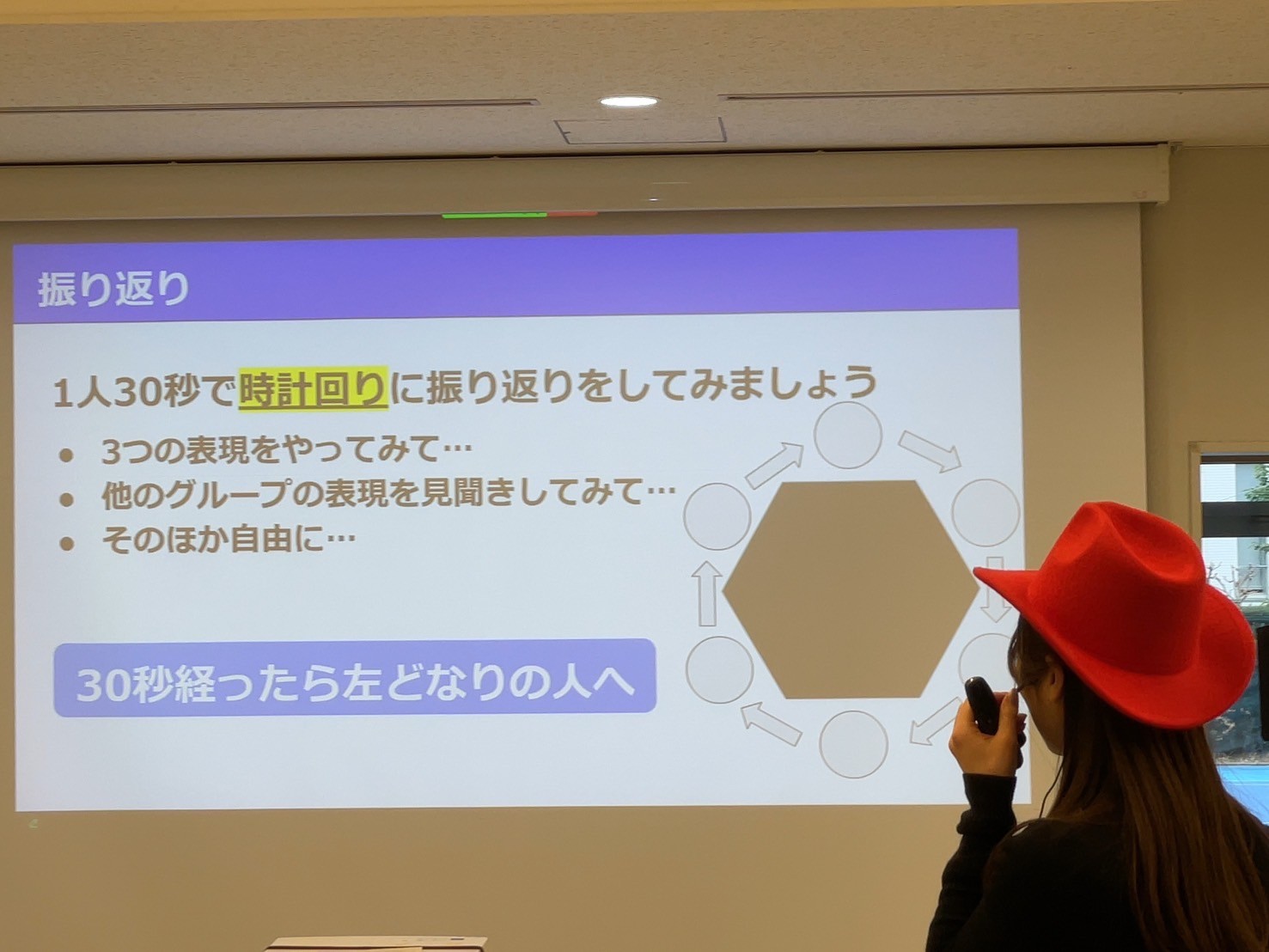

ファシリテーターをつとめるのは教員2年目の遠藤綾先生。赤いハットが印象的で、入試の流れを説明する姿が堂々としていました。その姿を作問リーダーの横山喬一先生をはじめ、集まった先生たちが温かく見守っていました。この雰囲気も理想的な環境づくりのひとつだと実感した瞬間でした。

いざ試験会場へ 協働力を高める自己紹介タイム

開始30分前、AL入試の受験生が、受付会場から試験会場へ移動してきました。会場には軽快なBGMが流れています。午前の入試会場から急いで駆けつけたのか、集合時間ギリギリで会場に入ってくる受験生も数名いました。そんななか、担当の先生が、笑顔で場を盛り上げながら、受験生の緊張をほぐしつつ、男女のバランスや顔見知りの受験生が同じグループにならないように配慮してグループ編成をおこなっていきました。グループ分けは簡単な作業ではありません。71名の受験生がスムーズにグループ分けされている様子をみると、これまでの実践の経験がいかされていることを感じました。

14:40頃、受験生はグループワークエリアに移動して着席しました。シールに名前を書き、胸と背中に貼るように案内がありました。同じグループの受験生同士で、背中のシールを貼り合う姿がみられました。「貼ろうか?」「ありがとう」というやりとりから、すでにアイスブレイクが始まっているようでした。AL入試は、個々のパフォーマンスをいかしあいながら、他のメンバーとどうかかわっているのか、チームにどう貢献するかなど、チームのなかでの協働のあり方が問われます。自己紹介だけでなく、こうした助け合いからすでに協働が始まっていたのです。

...

...

大切にしてほしいこと

場があたたまった自己紹介タイムとアイスブレイクの後、AL入試で大切にしていることとして、「解釈はみなさん次第」「この場を楽しむ」という2つのメッセージが伝えられました。

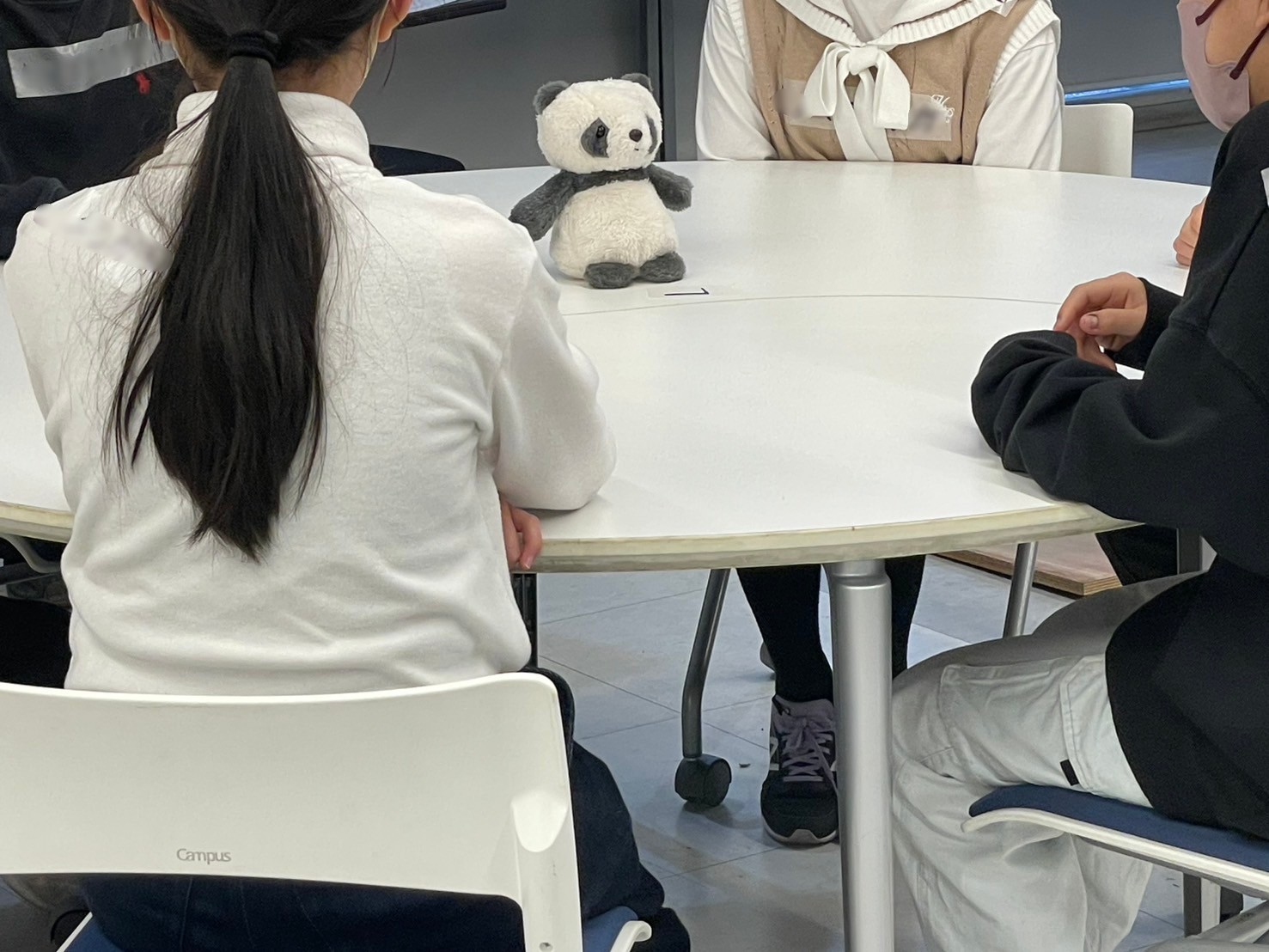

次に、グループワークにおける共通ツールとして、「マスク」「ティッシュボックス」「メガネ」「傘」「パンダ」の5つが示されました。受験生はこのツールの使用目的を知りませんが、グループ内で相談して1つを選択しました。いよいよグループワークがスタートです。選んだツールを使ってどのようなアイデアや工夫を凝らすのか、興味をそそられます。

さまざまな表現活動「音」「身体」「詩」

まず、各グループが選んだツールを「音で表現する」ことが求められました。会場にあるさまざまな物を利用し、選んだツールを音を使って表現します。発表時、他のグループのメンバーは目を閉じ、音だけで感じることがルールとされました。設置された舞台で発表するため、独特の緊張感と解放感が引き出されます。

次に、選んだツールを「身体で表現する」ことが求められました。発表中は声を出さず、身体の動きだけで表現することがルールとされました。

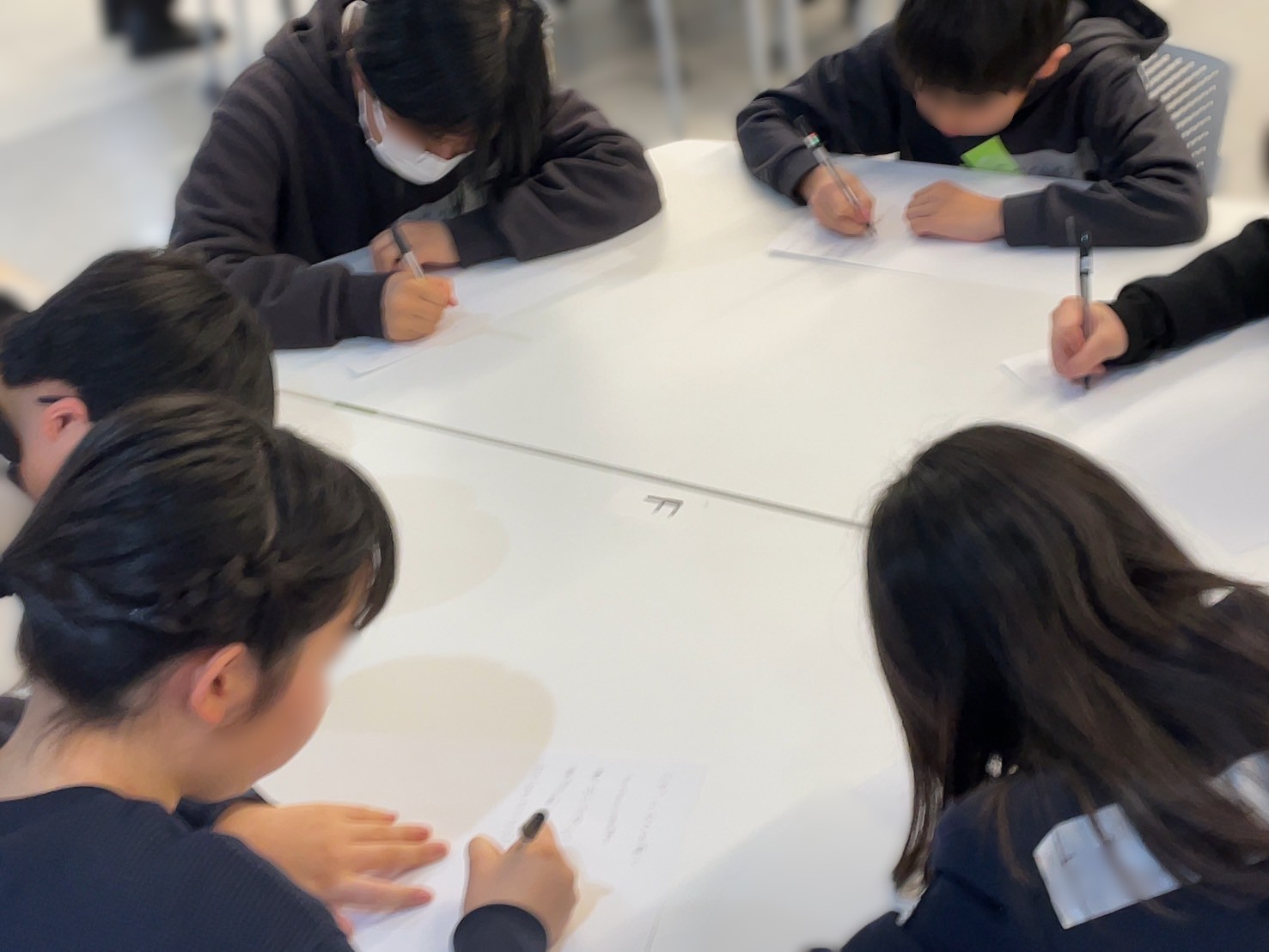

最後に「詩で表現する」ことが求められました。最初に全員がそれぞれ1行書き、書いたものを次の人に渡します。前の人が書いた内容に次の1行を書き足していく流れです。5行の詩が完成した後、グループ人数分できた詩の中から1つを選択し、発表しました。各グループが創り上げた詩には、参加者一人ひとりの個性や思いが詰まっており、それぞれがもつツールについての新たな視点が表現されました。「すごいね」「これ教科書に載っててもおかしくないよね」という声が各グループから聞こえてきて、受験生全員が、その創造的な過程を楽しんでいるようにみえました。

前半の活動のまとめとして、グループでの振り返りセッションが行われました。30秒間で自分の経験や他のグループとの違いを述べ、時計回りに順番に話し合いました。驚いたことに、振り返りは一人一回ではなく、何周も続けて行われました。何回も振り返ることで、メンバー全員が自分の学びをより深く掘り下げることができました。

グループのメンバーを表現

10分間の休憩後、後半がスタート。初めに、受験生に向けてかえつ有明が大切にしている2つのことが伝えられました。1つ目は「自分軸を確立する」ことです。ファシリテーターの遠藤先生は自分の経験を例にあげながら、自分の大切にしているものや価値観を問い続けることの大切さを伝えました。2つ目は「共に生きる」ことです。それは、自分や相手の大切にしているものや価値観を受け入れ合うこと、認め合うことです。そのためにお互いをさらけだせる場をつくることも共に生きることの一つだと伝えらえました。

この2点を心に置きながら、後半のグループワークにのぞみます。

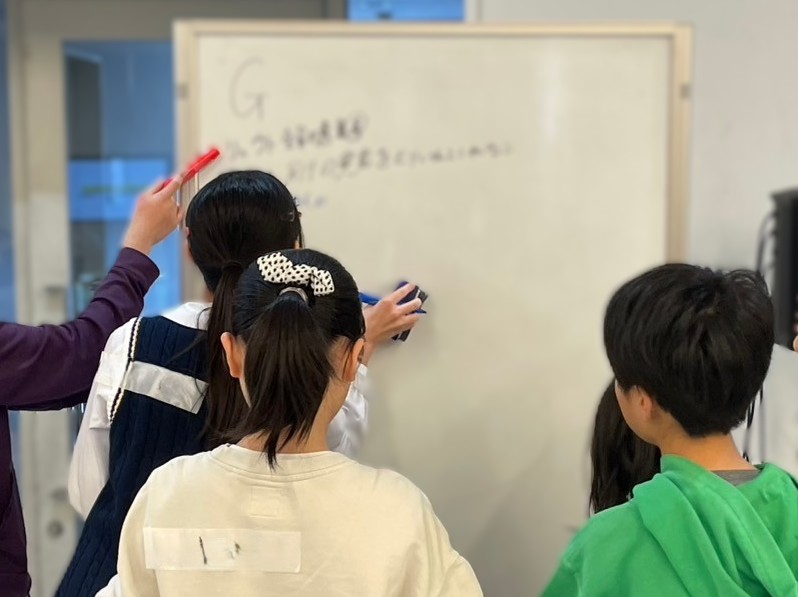

後半のグループワークでは、「グループのメンバー」を1分間で表現する課題が出されました。各グループはホワイトボードにアイデアを書き出し、自分たちのグループメンバーそれぞれを表現する、成果を出す一般的なグループを表現するなど、それぞれのグループでお題を解釈して発表にのぞみました。

成長の瞬間~入試の振り返り~

最後のグループワークとして10分間の振り返りの時間が設けられ、受験生は約2時間にわたる活動の中で共に過ごした仲間に感謝と成長の実感を共有しました。一人一人が協働を振り返り、その成果や学びを発表する場面が印象的でした。その後、個人ワークとして振り返りシートを記入して終了です。受験生は真剣な表情で、自分自身の成長や課題を見つめなおし、次のステップに向けて思いを馳せる姿が見受けられました。

活動の最後には、受験生が先生に対して「楽しかった」「ありがとうございました」と元気に挨拶する姿が見られました。同じグループだった受験生に「じゃあね」と笑顔で挨拶する姿は、共に過ごした時間の充実ぶりを物語っていました。「かえつ有明が目指す教育の姿が体現している」ともいえる「アクティブラーニング思考力特待入試」は充実感の中で終了しました。

かえつ有明とは

かえつ有明は東京都江東区にある共学校で、主体性やコミュニケーション能力を重視した教育を提供しています。多様なバックグラウンドを持つ生徒が集まり、異文化理解が強調されています。教師はマインドフルな姿勢で生徒の心の安定を図り、専門のスクールカウンセラーがサポートします。授業ではディープラーニングを実践し、主体的な学びを促進します。国際交流プログラムや留学プログラムを通じてグローバルな視野を広げ、海外大学進学のサポートも充実しています。かえつ有明は多様性を尊重し、未来に向けた力を育む教育機関です。

- この記事をシェアする