考え、協力し、発表する—和洋九段女子中学校のPBL型入試体験

2025年2月1日に東京都の中学校入試が開始されました。この日は多くの受験生にとって、これまでの努力を試す大切な一日。朝早くから各試験会場には緊張した表情の受験生や、それを見守る保護者の姿が見られました。今年の入試では、思考力や表現力を重視した問題が増え、多くの学校が独自の特色を打ち出しています。今回は、千代田区にある和洋九段女子中学校のPBL型入試にお邪魔しました。(取材・撮影/北岡優希)...

PBLで広がる学びと入試

和洋九段女子中学校では、これからの時代に必要とされる学びのあり方を模索する中で、PBL(問題解決型学習)を段階的に導入してきました。従来の知識詰め込み型の授業から、生徒自身が主体的に考え、協力しながら問題を解決していくスタイルへとシフト。現在では、特定の教科に限らず、学校全体でPBLを活用した学びが定着しています。

こうした学習スタイルをさらに発展させる形で、2019年からは入試にもPBLの考え方を反映させた「PBL型入試」がスタートしました。この試験では、一般的な筆記試験とは異なり、与えられた課題に対して自分の考えを整理し、仲間と意見を交わしながら解決策を導き出していく力が問われます。

そして2025年、7回目となるこの特別な入試が2月1日の午前に実施されました。今年は過去最多の15名の受験生が参加し、それぞれが自分らしい発想力や協働力を発揮しながら試験に臨みました。PBL型入試は、単なる知識の確認にとどまらず、受験生が実際に考え、行動し、学びの楽しさを体感する機会となっています。

温かく迎えられる試験

受験生集合は8時30分。試験会場は、和洋九段のPBL型授業を象徴する学習空間「フューチャールーム」。この教室は、生徒たちが主体的に学び、自由に発想を広げられる場として設計されています。

通常の試験ならば、この時間はシーンとしていて、言い知れぬ緊張感が漂っているはずなのですが、ここは全く違います。1グループ4人の席にそれぞれ在校生が1人ずつ付き、積極的に、かつ自然に話しかけ、受験生の緊張をほぐしていきます。集合時間になるころには、全てのグループに笑顔があり、何も話さずうつむいているような受験生は誰一人としていませんでした。

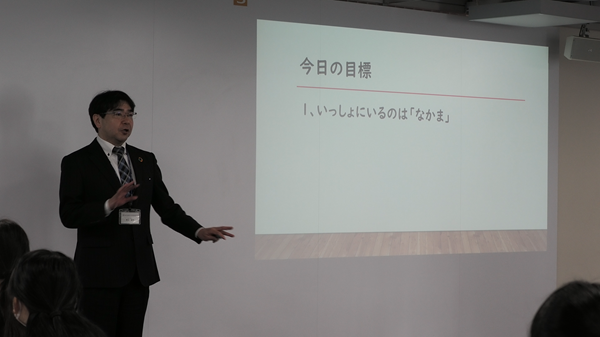

8時30分になると、ファシリテーターを務める新井誠司先生から説明が始まりました。単に試験のルールや注意事項を伝えるのではなく、「ここにいるみんなは仲間」「試験が終わったら、今日の体験を家族と話してみよう」といった温かいメッセージが込められています。そして何より、「PBL入試を存分に楽しんでほしい」という言葉が、明るく伝えられました。その柔らかな雰囲気のおかげで、受験生たちも緊張をほぐしながら話に耳を傾けていました。

バリアフリーとユニバーサルデザインを学ぶ

自己紹介をグループごとに終えた後、いよいよ課題の導入が始まります。最初のテーマは「バリアフリー」。車いすやベビーカーを利用する人のためのスロープや、視覚障がいのある方のための点字ブロックなど、身近な例が紹介されました。

その後、受験生一人ひとりに配られたiPadを使い、「バリアフリー」について調べる時間がスタート。検索の仕方を練習しながら、自分なりに情報を集めていきます。この間、先生や在校生たちがそばについて、優しくサポートしてくれるため、初めての取り組みでも安心して進めることができました。

ここからいよいよ本題に入ります。「バリアフリー」と似た考え方として、「ユニバーサルデザイン」についての説明が行われました。これは「すべての人が使いやすいデザイン」を意味し、例えば、シャンプーのボトルには目を閉じていても区別できるよう、側面に凹凸がついているといった工夫が紹介されました。

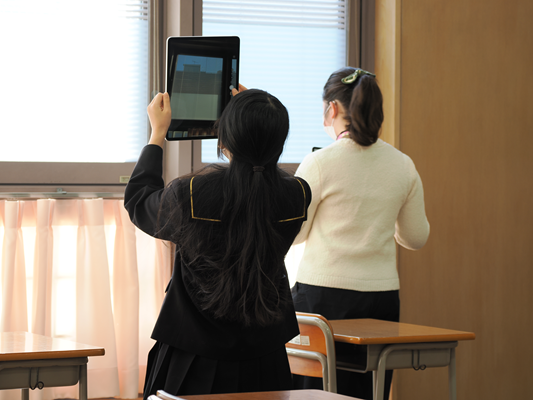

説明の後、「和洋九段の校内には、どんな場所があるかな?」という問いかけがあり、受験生たちは実際にフューチャールームを出て校内を探検することに。「音楽室」「PC教室」「美術室」など、さまざまな施設を巡りながら、「もっとこうなったら使いやすいのでは?」と感じたポイントを見つけ、iPadで写真を撮るよう指示されました。なお、受験生がフューチャールームを出て校内を移動するのは、今回が初めてとのことでした。

いよいよ校内の探索がスタート。最初に向かったのは、普段授業が行われる一般の教室。それぞれが気になるポイントを見つけ、カメラに収めていきます。受験生たちは、時折意見を交わしながら、真剣な表情で撮影を進めていました。

校内探索で生まれる気付き

そんな中、ある受験生が段差につまずく場面がありました。最初は何事もなかったように通り過ぎようとしましたが、ふと立ち止まり、考え込む様子を見せます。そして、来た道を引き返し、その段差をしっかり写真に収めました。試験の最中にも新たな発見が生まれる瞬間を目の当たりにし、学びの過程をリアルに感じる貴重なシーンとなりました。

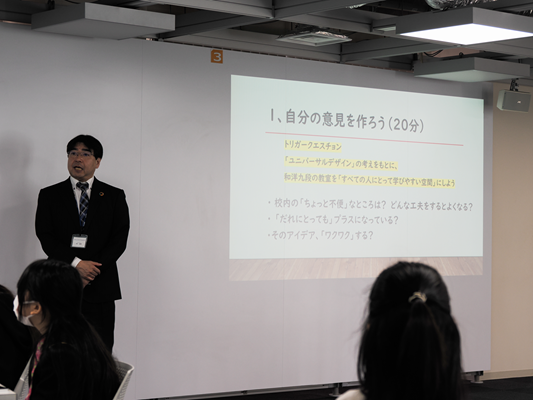

校内探索を終えてフューチャールームに戻ると、新たな課題が発表されました。それが「トリガークエスチョン」。これは、思考を深めるきっかけとなる問いのことで、今回のテーマは 「ユニバーサルデザインの視点を活かして、和洋九段の教室を『すべての人が学びやすい空間』にするにはどうすればよいか?」 というものでした。

アイデアを形にするPBLワーク

ここからPBLの本格的な活動が始まります。この問いを軸に、受験生たちは次の流れで進めていきます。

・自分の考えをまとめる

・グループ内で発表し、意見を共有する

・それぞれの意見を比較し、グループとして最も良いアイデアを選ぶ

・さらにグループで協力し、意見をブラッシュアップする

・みんなの前で発表する

受験生たちは、自分なりの考えを深めながら、仲間と意見を交わし、より良い学びの空間をつくるためのアイデアを練り上げていきます。このとき、アイデアを考える上でのポイントとして 「ワクワクするか?」 という視点が提示されました。さらに、グループ内で発表をする際には 「相手の話を聞くときはうなずく」「発表が終わったら拍手をする」 など、円滑なコミュニケーションの大切さも伝えられました。

各自の発表が終わると、グループ内で話し合い、一番良いと思うアイデアを決定。その後、発表に向けて内容を整理し、役割分担を決めていきます。

この一連の流れも、終始リラックスした雰囲気の中で進められました。先生や在校生が適切にサポートをすることで、受験生たちが不安を感じることなく、安心して取り組める環境が整えられていました。

堂々と発表し、学びを深める

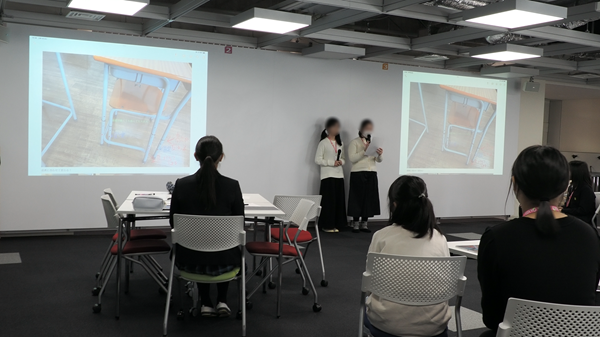

いよいよ発表の時間がやってきました。新井先生からは、「できるだけ原稿に頼らず、聞き手の方を見て話してみよう」「自信を持って、みんなが納得できるように伝えよう」といったアドバイスが送られます。

和洋九段女子中学校では、入学後も人前で発表する機会が数多くあります。この入試は、合否を決める場であると同時に、入学後の学びにスムーズに適応できるようになるための実践の場でもあるのです。

発表が始まると、どのグループも落ち着いた様子で、しっかりと準備した内容を伝えていました。役割分担もきちんとできており、その堂々とした姿に驚かされました。あるグループは、「消火器の位置がわかりにくく、いざというときに取り出しづらいので、より目立つ場所に設置すべき」と指摘。また別のグループは、「成長に合わせて机や椅子の高さを調整できるようにした方がいい」と提案し、小学生ならではの視点が光る発表が次々と続きました。

ここまでで試験終了。

発表が終わると、新井先生から受験生たちに温かい言葉が送られました。

「今回のテーマは難しいかなと思っていましたが、みなさんがしっかり向き合い、最後まで頑張ってくれました。この時間を通して、仲間と協力しながら学びを深められたなら、とても素晴らしいことです。ぜひ、今日の体験をおうちの人にも話してみてくださいね。」

受験生たちはグループの仲間に「ありがとう」と声をかけ合いながら、和やかな雰囲気の中で解散しました。

和洋九段のPBL型入試は、知識を試すだけではなく、協力しながら考え、発表する力を育む場となっていました。受験生たちは試験を通じて、新たな気付きや学びの楽しさを実感できたことでしょう。この経験が、彼女たちの未来の学びへとつながっていくことを願います。

- この記事をシェアする